二十四節気ごはん2月

令和3年2月2日

2月は二十四節気では、立春(春の始まり)、雨水(雪が雨に変わり、降り積もった雪が溶け始める)で、厳しい冬の時期を超えて、徐々に春への向かう季節の節目です。

このような大きな季節の分かれ目を「節分」といい、文字通り「季節を分ける」と書き、もとは全ての季節の変わり目で使われましたが、やはり寒い冬から生命が蘇る春への、最も喜びの大きいこの時期に祝い事として残ってきました。

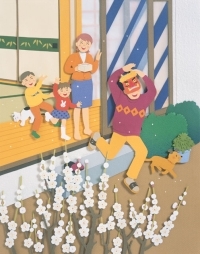

この2月の節分には「豆まき」という面白い風習があります。季節の変わり目は邪気が生じると考えらており、豆まきはこの邪気(鬼や魔物)を追い払う儀式として室町時代から行われるようになりました。鬼や魔物を追い払うために使うのは豆(大豆)で、豆(まめ)=魔滅(まめ:「魔を滅する」という意味)の語呂合わせもあり、豆を鬼にぶつけることで邪気を払い、無病息災を祈ります。豆まきに使用される豆は「福豆」と呼ばれ、自分の年齢(もしくは+1個)の豆を食べることで次の1年の幸福を願います。各地域や家庭でやり方は様々ですが、筆者の家庭では、鬼役の父親が、鬼のお面を付けて玄関から「鬼がきたぞー!」と叫びながら家に入り、母親と子供たちは「鬼は外、福は内!」と叫びながら豆を鬼に投げつけて追い払いました。コロナ禍の今こそ、コロナ退散を願って、豆を撒きましょう。

また、2月の別名は「梅見月」といいます。2月はまだ寒い日も多いですが、梅の花は冬が終わって最初に咲く花であり、春が近づいていることを知らせてくれます。日本の国花は桜ですが、実は平安時代(8世紀)以前は、花と言えば、大陸から渡ってきた梅を指しました。梅の花の甘く優しい香りは春の訪れを感じさせてくれます。現在、日本で使われている元号は「令和」ですが、これは奈良時代に編纂された「万葉集」のなかで、梅の花を詠んだ和歌を紹介する文章に「初春のすがすがしい月に、空気は澄み渡り、風が柔らかくそよいでいる」とある部分から考案されたものです。

2月の節分の食べ物といえば,恵方巻きとイワシの素焼きです。恵方巻きの食べ方には面白い決まりがあります。恵方巻きの食べ方については恵方巻きの画像の解説をご覧下さい。

このような大きな季節の分かれ目を「節分」といい、文字通り「季節を分ける」と書き、もとは全ての季節の変わり目で使われましたが、やはり寒い冬から生命が蘇る春への、最も喜びの大きいこの時期に祝い事として残ってきました。

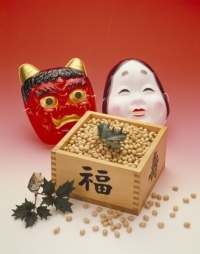

この2月の節分には「豆まき」という面白い風習があります。季節の変わり目は邪気が生じると考えらており、豆まきはこの邪気(鬼や魔物)を追い払う儀式として室町時代から行われるようになりました。鬼や魔物を追い払うために使うのは豆(大豆)で、豆(まめ)=魔滅(まめ:「魔を滅する」という意味)の語呂合わせもあり、豆を鬼にぶつけることで邪気を払い、無病息災を祈ります。豆まきに使用される豆は「福豆」と呼ばれ、自分の年齢(もしくは+1個)の豆を食べることで次の1年の幸福を願います。各地域や家庭でやり方は様々ですが、筆者の家庭では、鬼役の父親が、鬼のお面を付けて玄関から「鬼がきたぞー!」と叫びながら家に入り、母親と子供たちは「鬼は外、福は内!」と叫びながら豆を鬼に投げつけて追い払いました。コロナ禍の今こそ、コロナ退散を願って、豆を撒きましょう。

(c) MASAYOSHI ETO /amanaimages |

(c) orion /amanaimages |

| 豆まき用の福豆は,邪気の根が生えな いように,炒った豆が使用されます。 |

また、2月の別名は「梅見月」といいます。2月はまだ寒い日も多いですが、梅の花は冬が終わって最初に咲く花であり、春が近づいていることを知らせてくれます。日本の国花は桜ですが、実は平安時代(8世紀)以前は、花と言えば、大陸から渡ってきた梅を指しました。梅の花の甘く優しい香りは春の訪れを感じさせてくれます。現在、日本で使われている元号は「令和」ですが、これは奈良時代に編纂された「万葉集」のなかで、梅の花を詠んだ和歌を紹介する文章に「初春のすがすがしい月に、空気は澄み渡り、風が柔らかくそよいでいる」とある部分から考案されたものです。

(c) daj /amanaimages |

(c) JP /amanaimages |

| 春の梅林の様子 |

2月の節分の食べ物といえば,恵方巻きとイワシの素焼きです。恵方巻きの食べ方には面白い決まりがあります。恵方巻きの食べ方については恵方巻きの画像の解説をご覧下さい。

|

|

|

節分の鬼は,イワシを焼いた臭いが苦手と 言われており,イワシを食べることで体の |

|

|

|

| 節分に恵方(その年の縁起の良い方角)を向 いて,願い事を祈りながら無言で恵方巻きを切 らずに1本丸ごと一気に食べます。このルール を守って食べると願いが叶うとされています。 今年の恵方は南南東です。 |

|