二十四節気ごはん8月

令和3年8月13日

二十四節気では、8月は立秋(秋の始まり)と処暑(暑さが峠越えし、涼しさが増してくる)で、日中はまだ蝉が忙しなく鳴きますが、夜には鈴虫の鳴き声が聴こえるようになり、多くの日本人は、虫たちの鳴き声で夏の終わりの風情を感じます。

8月、日本には「お盆」という亡くなったご祖先の霊を祀る年中行事があり、一般的には8月中旬に行われることが一般的です。このお盆お時期になると、お墓参りや仏壇の掃除などをして、祖先の霊があの世からこの世に戻って来る準備をします。風習は様々ですが、祖先の霊があの世とこの世を行き来するための精霊馬を作ったり、ご先祖様が道に迷わないよう家の前で迎え火を焚き、お盆の終わりには祖先の霊をあの世に送る送り火を焚きます。一部の地域では火をともした灯籠を海や川に流す灯籠流しが行われます。

お盆の時期になると遠方にいる家族や親族が集まり、ご先祖の思い出を語らいながら、家族団欒の時間を過ごします。したがって、お盆の時期は、多くの日本人が故郷に戻るために夏休みをとります。しかし、昨年からはコロナ禍のため、帰省を自粛しようということになっているのは残念なことです。

今回は、夏が旬の野菜を使った冷製煮物の冬瓜の海老そぼろ餡かけと茄子の煮浸し、お盆の料理として胡麻豆腐と精進揚げをご紹介します。

8月、日本には「お盆」という亡くなったご祖先の霊を祀る年中行事があり、一般的には8月中旬に行われることが一般的です。このお盆お時期になると、お墓参りや仏壇の掃除などをして、祖先の霊があの世からこの世に戻って来る準備をします。風習は様々ですが、祖先の霊があの世とこの世を行き来するための精霊馬を作ったり、ご先祖様が道に迷わないよう家の前で迎え火を焚き、お盆の終わりには祖先の霊をあの世に送る送り火を焚きます。一部の地域では火をともした灯籠を海や川に流す灯籠流しが行われます。

お盆の時期になると遠方にいる家族や親族が集まり、ご先祖の思い出を語らいながら、家族団欒の時間を過ごします。したがって、お盆の時期は、多くの日本人が故郷に戻るために夏休みをとります。しかし、昨年からはコロナ禍のため、帰省を自粛しようということになっているのは残念なことです。

今回は、夏が旬の野菜を使った冷製煮物の冬瓜の海老そぼろ餡かけと茄子の煮浸し、お盆の料理として胡麻豆腐と精進揚げをご紹介します。

|

| 灯籠流し お盆でこの世にやってきた祖先の霊は、灯籠に乗って川や海の向こう にあるあの世に帰っていくといわれています。 |

|

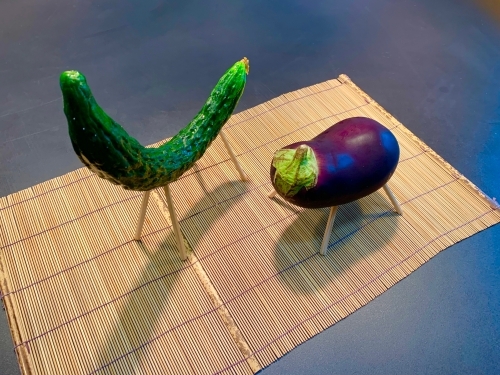

| 精霊馬 茄子とキュウリから作った精霊馬 |

|

| 冬瓜の海老そぼろ餡かけ 冬瓜は夏が旬の野菜で、夏から冬まで日持ちすることから冬瓜と呼ば れます。冬瓜には、身体を冷やす効果があり、熱中症予防としてもお すすめの食材です。 |

|

| 茄子の煮浸し 茄子は夏から秋が旬となり、茄子も身体を冷やす効果があるため、夏 に様々な料理にして食べられます。暑い夏には、揚げた茄子を薄い出 汁で煮た後に、そのまま冷まして味を茄子に含ませる煮浸しがよく食 べられます。 |

|

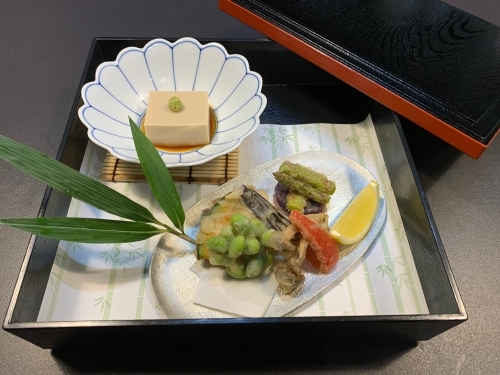

| 精進料理 仏教の戒に基づいて、生き物の殺生や人間の煩悩を避けるために生ま れた料理です。精進料理は動物由来の食品を避け、主に豆や野菜で調 理されます。 |

|

| 胡麻豆腐 僧侶たちの厳しい修行の中で、胡麻の持つ栄養を効率よく摂取するた めに考えられた料理とされています。 |

|

| 精進揚げ(野菜天ぷら) 天ぷらは外国人にも大変人気な日本料理ですが、天ぷらの衣には卵が使われます。卵を使用せずに小麦粉と水のみの衣で揚げた天ぷらが精進揚げです。 |