トポルチャニ市への訪問

トポルチャニ市への訪問(1)(2021年10月5日(火)):スロバキアのユニークな義務教育制度

10月5日、スロバキア東部、ニトラ市の北方にあるトポルチャニ市のジエッチオーヴァ市長から御招待を頂き、初めて同市を訪問しました。以前、コンサートで初めてお目にかかった際に、「是非、トポルチャニへ」とお誘いを頂いていたものです。

市庁舎での懇談ののちに、1903年に創立された市内で最も古い小学校(第1学年から第9学年まで)を見学させてもらいました。スロバキアの学校制度は日本とは異なり、算数、国語、語学、理科、社会などの「教科」だけでなく、音楽、美術、演劇などの「アート」を通じての全人格的成長こそが大事だという教育方針に基づき、小学校段階から、「教科」を主体とする小学校と「アート」を専門にする小学校の二つが並列するシステムになっています。小学校1年生から、午前は前者に行き、それが終わり次第、後者に行くことが出来る、という制度で、後者は、英語で言えば、「プライマリー・アート・スクール」となるそうです。

訪問では、まず、120年前に設立された「教科」小学校を見学し、その後、それに隣接するプライマリー・アート・スクールを見学しました。スロバキアの伝統フォーク・ダンスや迫力のあるドラム音楽、あるいは学校ステージでの音楽パフォーマンスなど、いずれも見事な出来栄えで、生徒の皆さんから大歓迎を受けました。低学年から高学年まで、生徒たちが明るい、優しい笑顔で、生き生きとパフォーマンスをしていたのが印象に残り、生徒皆が学校生活を楽しんでいる素晴らしい学校だと感じました。義務教育の低学年段階から「アート」を重視する学校制度には学ぶべきところがあるような気がします。

120年前の学校の創立にあたっては、地元の有力な事業家だったシュトゥメール男爵が多大な支援を行ったそうです。現在の立派な学校校舎は、当時のものがそのまま使われています。男爵は、教育という次世代への投資を実行しただけではなく、他にも病院の設立、殖産興業など地元の発展に私財を投じたそうです。スロバキアの小都市であるトポリュチャニに、120年も前に賢明な資産家がいたのだと感心しました。「その後、シュトゥメール家はどうなったのですか」と聞いてみると、「社会主義体制になって、すべての資産を没収されました」とのことでした。もし、その後も、男爵のような徳の高い資産家が、地元発展のためにリーダーシップを取っていたならばどうなっていたのだろうかと考えると、複雑な気持ちになりました。

|

|

|

|

|

|

|

トポリュチャニ市への訪問(2)(2021年10月5日(火)):アポニー家の図書館訪問

引き続き、トポリュチャニ市のジエッチオーヴァ市長に、近郊のオポニツェにある、アポニー家の図書館を案内してもらいました。

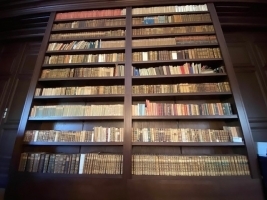

恥ずかしながら全くの不勉強でしたが、現在オポニツェと呼ばれているこの地は、ハンガリー王国時代、さらにハプスブルグ家のもとでオーストリア・ハンガリー帝国となった時代を通じ、最有力の貴族のひとつであったアポニー家が城や館を構えた本拠地であったそうです。当時は地名もアポニーでした。そのアポニー家が18世紀後半から図書コレクションを始め、最盛期には3万冊を超える膨大な図書を揃えたものが、今に伝えられ残っています。

ウィーンで始められた図書コレクションは、その後プレスブルグ(現在のブラチスラヴァ)に移され、さらに一家の本拠地であったアポニーに移され、壮大な館に図書館として整備されたそうです。第一次世界大戦後にオーストリア・ハンガリー帝国は解体され、一家はアポニーを去りましたが、館と本はそのまま残されました。第二次世界大戦後の社会主義化とともに館は朽ち果て、貴重な図書コレクションも放置されていたそうですが、幸い、1970年代に図書だけは別の場所の国立図書館に移され、散逸、破損を免れたようです。10年ほど前に民間企業がオポニツェに「ホテル・シャトー・アポニー」としてアポニー家のマナー・ハウスを再建した機会に、アポニー家図書はもともとあった場所に戻ることが出来たという変遷だそうです。

現在のスロバキアの近世・近代における歴史の変遷をそのまま辿ったような来歴を持つ、貴重な図書コレクションです。現在も2万冊をゆうに超える蔵書のほんの一部を見学しましたが、ニュートンが万有引力の発見を報告した本、コペルニクスが地動説を発表した本、デカメロンの立派な革装丁本など、見たこともない希少本ばかりで、一見して凄いコレクションであることがわかります。ハンガリー王国時代の大貴族の生活ぶりを思い浮かべることができました。

こんな素晴らしいアポニー家図書コレクションが、人知れずスロバキアの小さな街、オポニツェに眠っているのです。

知れば知るほど、スロバキアにはまだまだ凄いものがあるのだ、と感銘を受けました。

|

|

|

トポルチャニ市への訪問(3)(2021年10月5日(火)):大モラビア王国の遺物を見学

引き続き、トポルチャニ市のジエッチオーヴァ市長に、近郊のボイニャにある、大モラビア王国考古学博物館を案内してもらいました。博物館の上階はボイニャの町役場になっており、町長にも歓迎頂きました。

大モラビア王国とは、9世紀ごろに、現在のスロバキア西部、チェコ、オーストリア、ハンガリー北部を領域として成立した、スラブ民族による大王国です。その中心地は、現在のスロバキアのニトラ付近であったと考えられています。スラブ系のスロバキアの歴史は、この大モラビア王国時代から始まる、と言われています。ボイニャの川上をたどった山中に、その時代の集落及び城塞の遺跡があり、現在も発掘調査が継続中です。ボイニャの考古学博物館にはその出土品が陳列されています。

スラブ系の国々では、9世紀後半に、(今の)ギリシャ出身のキリル(スロバキアではシリル)とメトディウスの兄弟が、ビザンツ帝国皇帝の命でモラビアに派遣されて、キリスト教を普及したということが歴史的重要性を持っています。スラブ系の国々で今も使われるキリル文字は、この伝道師兄弟のキリルの弟子たちが完成させたものだからです。今も多くのスラブ系の国で、この兄弟をたたえる日が祝日になっています。

しかし、ボイニャの遺跡からは、キリルとメトディウスの伝道前から、大モラビア王国でキリスト教が信仰されていたことを示す物証が発掘されています。祭壇を飾っていたと考えられる天使の彫刻が施された金箔の銅板や、今も音色を出す銅の鐘などです。スラブの国々におけるキリスト教信仰の古さを証明する場所が、スロバキアのこの小さな集落、ボイニャだ、ということになっています。

この事実にどれくらい感動するかは人それぞれだと思いますが、バルカン半島からロシアまで広がるスラブ圏の中ではとても重要な歴史的事実です。ボイニャの町長は、出土した銅の鐘のレプリカを作成し、バチカンにて、ローマ教皇フランシスに献上することが出来た、というほどの重要性を持つのです。

ニトラ北部のトポルチャニ周辺は、ニトラ川の両岸に広がるなだらかな、のどかな丘陵地帯です。スロバキアの観光ガイドにすら大きな記載はありませんが、スロバキアの歴史を語る上では欠くことが出来ない物語を秘めている場所であることが理解できた一日でした。御招待いただいたトポルチャニ市に御礼を申し上げます。

|

|

|